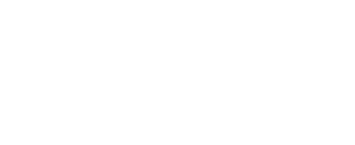

1年生がACTに取り組みました。

2025.2.9

令和7年2月7日(金)

1年生全員がクラスごとにACT(アート・コミュニケーション・トレーニング)に取り組みました。

今回のテーマは「対話って何だろう」です。

本時の目的は、いくつかのワークを通じて、話を聞く側の有様を学ぶことと疑似的な失敗体験を通じて、相手を尊重する(尊重してもらう)ことの大切さを実感することです。

二人組でおこない、ファシリテーターからAさんへのお題、Bさんへのお題がそれぞれ提示され、あくまでもその指示通り行動することで、一方に負荷がかかり、それについてみんなで考えてみるという、大変興味をそそる内容でした。生徒の感想には、これからの生活の中で、注意したり、意識して取り組んだりしたいと書かれていました。

また、放課後に、特定非営利活動法人まなびとくらしのスタッフの方々と、授業を参観した教員でディスカッションをおこないました。

普段の授業に今回のアクティビティで得たものを取り入れていきたいなど多くの意見交換ができました。

1年生ならびに、参観していただいた方々に感謝申し上げます。

将来の自分について考える

2025.2.6

1年生の総合学習はキャリア学習へ入りました。

自分の将来について考えたり、世の中の職業について勉強します。

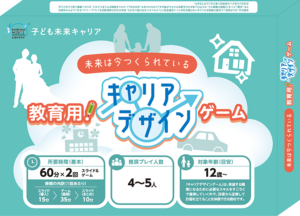

今回は1年生全クラスで「キャリアデザインゲーム」というゲームをしました。

ボードゲーム形式で、将来なりたい 職業を設定して、ゲームをすすめていくことで、将来の自分について疑似体験ができるゲームとなっています。

ゲームということもあり、生徒たちも楽しく取り組むことができ、今後の自分の人生について考える良い機会となったようです。

2年生が職業体験で学んだことを発表

2025.2.2

令和7年1月29日(水)、31日(金)の二日間

令和6年11月28日(木)に2年生が湯河原町内を中心に、40か所以上の職場での体験をおこないました。

今回は、2年生が職場で体験した内容や思いなどを一人ずつまとめ発表しました。

また、発表会では1年生を招待し、次年度へ向けての心構えなどをアドバイスしていました。

発表を聞く側も、意見を述べたり、感想やアドバイスカードにコメントを記入し、発表者に渡していました。

2年生の多くが、今回の体験が自分の将来に役立つとコメントしていました。

体験からまとめ、そして発表とお疲れ様でした。

SOSの受けとめ方講座

2025.1.31

令和7年1月30日(金)

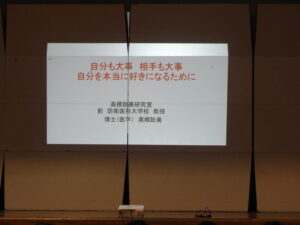

6時間目に1年生を対象にした「SOSの出し方講座」に引き続き、教職員、保護者を対象に髙橋聡美さんによる講座を受講しました。

テーマは、「SOSの受けとめ方講座」です。

高橋さんの話の中で、印象に残ったことがいくつもありました。

一つめは、日本の子どもの幸福度についてです。

38ヶ国中20位とのことです。また、身体的健康は1位であるのに、精神的幸福度は37位ということです。

二つめは、「困った子」という表現をすることがありますが、これは、何かに「困っている子」だということです。

困っているからこそ、色々とアピールをしているのであって、自分に関心を向けてほしいことの表れということでした。

まずは、目の前の子どもをありのまま受けとめることから始めたいと思いました。

高橋さん、どうもありがとうございました。

SOSの出し方講座

2025.1.31

令和7年1月30日(木)

1年生を対象に「SOSの出し方講座」を実施しました。

講師は、髙橋聡美さんです。髙橋さんのプロフィールは、次のとおりです。

〇自衛隊中央病院高等看護学院を卒業後、精神科・心療内科で看護師として働く。

2003年から2年間、スウェーデンで精神医療福祉及び教育の調査をし、東北大学大学院医学系研究科で博士(医学)を取得。

スウェーデンから帰国後、自殺予防活動に取り組むと同時に、自殺の遺族のわかち合いの会を主宰。

全国の小中学・高等学校に出向き、授業を行っている。メディアにも多数とりあげられている。

・悩みや不安があるときは、3人以上の大人に話してほしい。これは、1人めの方が、自分が思うような対応や回答を得なかったときに、そこで相談をやめるのではなく、少なくとも3人までは、相談してほしい、と訴えていました。

・友達や仲間(相手)を見るときに、リフレーミングしてほしいということでした。

リフレーミングとは、簡単に言うと「違う視点から物事をみること」になります。

例えば、落ち着かない人→行動力のある人 などポジティブな言い方を考えることの大切さも教えていただきました。短い時間ではありましたが、生徒たちの表情は、明るかったです。

2年生の道徳授業を参観しました。

2025.1.30

令和7年1月28日(火)

6時間目に2年1組で実施した、道徳の授業を参観してきました。

授業者は、担任ではなく、学年所属で教務を担当している粟飯島先生です。

資料名は「リンゴが教えてくれたこと」で、作者は木村秋則さんです。

木村さんは、脱サラをして、独学でリンゴづくりをした方です。

苦労に苦労を重ね、失敗の連続でしたが、ついに自分の思い描いた、自然栽培のリンゴにたどり着いたとのことでした。

木村さんは、「私は自分がリンゴを作っていると思い上がっていました。」

「私ができるのは、リンゴが育ちやすいような環境づくりのお手伝いをすることぐらい。」と語っています。

この後、生徒からは様々な思いや意見が出されました。

また、粟飯島先生が最後に、生徒がまとめた何人もの文書を読み上げることでお互いの考えをシェアし合えるようにしていたことは素晴らしいと思いました。

最後の定期試験にチャレンジ

2025.1.27

令和7年1月27日(月)

今日は3年生にとって、中学校生活最後の定期テストとなりました。

一日をかけて、5教科の試験をおこなっています。

1校時目…英語、2校時目…国語、3校時目…数学

昼食をはさみます。

4校時目…理科、5校時目…社会です。

入試前の生徒が多くいることから、真剣そのものの姿勢で受けていました。

頑張れ! 3年生!

8組で調理実習をおこないました。

2025.1.24

令和7年1月22日(水)

8組では、調理実習をおこないました。

調理内容は、オムライスづくりです。

ご飯をケッチャップで炒め、ふわふわの卵で包みました。

とってもおいしく仕上がりました。

卵のとき方が、みんなとっても上手でした。

湯河原駅 開業100周年写真展に行ってきました。

2025.1.24

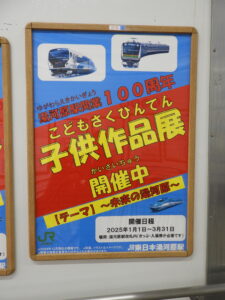

令和7年1月24日(金)

現在、湯河原駅で開業100周年記念事業として、写真展が開催されています。

幼稚園、保育園、小学校、中学校と多くの子どもたちの作品が湯河原駅の通路の壁に展示されています。

中学生は2枚の作品が展示されていました。

思いが伝わる作品でした。

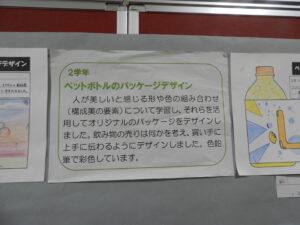

湯河原町小・中学校 児童・生徒作品展

2025.1.24

令和7年1月24日(金)

湯河原町立美術館において、湯河原町小・中学校児童・作品展を開催していることから見学に行ってきました。

今日は中学生の作品が展示されていました。

各学年から選ばれた作品が展示されていました。